-

方長老

牛乳は、平安時代までは貴族や高僧など上流階級の間で薬として飲用されていましたが、庶民にまで広がることはありませんでした。

>続きはこちら

-

おにぎりとミシュラン・ガイドブック

この11月にミシュラン社のガイドブック「ミシュラン東京2019」が発売され、ひとしきり話題になりました。それは浅草のおにぎり屋が登場したからです。

>続きはこちら

-

緑の高原の不思議なチーズ工房

スペインの北部のビスケー湾に接する地方は緑の濃い地域である。恐竜の歯のような石灰岩の尖塔が続くピコス・デ・エウロパの山々から離れ、海岸に近づくとゆるやかな緑の丘をめぐる曲がりくねった道が続く。

>続きはこちら

-

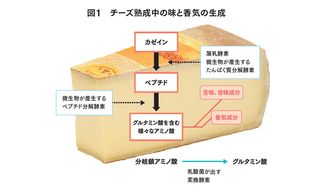

チーズの旨味

先日、あるテレビ番組で著名な料理研究家が、料理に牛乳を合わせるとおいしくなるのは牛乳には旨味をもたらすグルタミン酸が豊富に含まれていることも理由の一つです、と解説していました。オイオイ、

>続きはこちら

-

かのうかおり著「チーズの絵本」

おいしいチーズの食べ方がわかる世界でいちばんやさしいチーズの絵本

>続きはこちら

-

日本のナチュラルチーズが大集合

現在、日本にはチーズ工房がどれだけあり、どんなチーズがつくられているか、知っている人はまだまだ少ないでしょうね。日本のチーズといえば、1970年代あたりまでは大手乳業会社の独壇場で、生産されるのはほとんどがプロセスチーズでした。

>続きはこちら

-

山はスペインの救いである

前回の洞窟で育つチーズでも触れた、表題の言葉を理解するためには、多少なりともイベリア半島の複雑な歴史を知る必要がある。この広大な半島は人種のルツボといっていい。

>続きはこちら

-

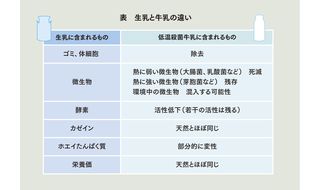

生乳と牛乳

生乳と牛乳の違いについて、分かっているようで答えに窮する方も多いのでは?乳等省令によれば、生乳とは「搾取したままの牛の乳」と明確に定義されています。一方、

>続きはこちら

-

フランスチーズの名前を探る

フランスチーズを語るときにしばしばテロワール(terroir)という言葉が出てきますね。これは簡単に訳せば気候風土というわけですが、チーズも造られる風土や環境の違いによって形や味が違ってくるというわけです。

>続きはこちら

-

暗やみの洞窟で育つチーズ

スペイン北部、バスク州の西隣にあるカンタブリア州は海岸から30km足らず内陸に入ると、石灰岩でできた2000mクラスの尖塔状の峰が連なっていて、このあたり一帯をピコス・デ・エウロパ(Picos de Europa)と呼ばれている。

>続きはこちら

-

ノンホモ牛乳から作るモッツァレラ

C.P.A.では昨年、鈴木 猛氏による「ノンホモ牛乳で造る!簡単モッツァレッラチーズ」と題したセミナーが行われました(2017年9月14日)。ここで紹介された作り方の特徴は、原料はノンホモ牛乳であること、そしてレンネットを使わないことです。

>続きはこちら

-

馬鈴薯とジャガイモ

鈴薯はジャガイモだという事を知らない人が増えてます。でもジャガイモの正式名?は「馬鈴薯」あるいは「ばれいしょ」です。なぜかといえば

>続きはこちら

-

リンゴ酒で味わうバスクのチーズ

スペイン北部のビスケー湾沿いの州は四つあるが、バスク州は「バスク国」とも呼ぶらしいが、このバスク国で古くから作られているというチーズを訪ねるため早朝、港町サン・セバスチャンを出発。

>続きはこちら

-

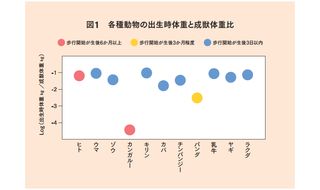

人間の赤ちゃんは未熟児?

ヒトの赤ちゃんは身体的未熟児の状態で生まれてくることをご存じでしたか?私もそんなこと考えたことはなかったのですが、言われてみるとそうなのだーと思います。

>続きはこちら

-

サラシを巻いたチーズ

ヨーロッパのチーズの産地を旅していると、なぜこんなチーズが生まれたんだろうと、感激したり、考え込んでしまうことがよくあります。なんでも手に入る現代ならば、製作者のアイデア次第で奇抜なチーズはいくらでも作れるけど、

>続きはこちら

-

スペイン北部の聖人の町から

フランス国境まで20km余「ビスケー湾の真珠」などと言うキラキラフレィズで呼ばれるスペインのサン・セバチャンは、近頃はグルメの町として売り出している。

>続きはこちら

-

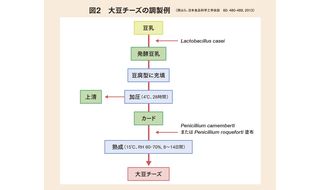

植物性食品だからヘルシー ??

TVで食レポをしているタレントが「植物性だからヘルシーですよね」と言っていますが、私には植物性だと何故ヘルシーなのかよく分かりません。恐らく戦後、日本人の食生活が欧米化し、・・・

>続きはこちら

-

カードナイフという道具について

ここ30年来、筆者はヨーロッパ各国を回り、チーズの写真を撮り続けてきましたが、行くたびに見た事もないチーズに出会い、いつも人間の想像力や技術の多様さに感じ入ってしまうのです。

>続きはこちら

-

ロレーヌからアルザスへの美食街道(2)

アルザス地方を最初に訪れたのは、日本に第一次ワインブームが訪れた時だから、随分と古い話になる。当時の日本ではフランス産の渋いワインを飲む人は通を自任する少数の人達であって、一般人はすっきりと優しいドイツワインを好んだ。

>続きはこちら

-

カオリーヌ菓子店のチーズケーキ

>続きはこちら