-

パリの朝市で見つけた不思議なフシギなチーズ達

1970年代以来、筆者は毎年のようにヨーロッパのチーズを求めて旅をしてきた。チーズは、まずはその国々やその土地の

>続きはこちら

-

大草原で育つチーズの群れに出会う旅

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る⑥

朝のチーズ造りの現場には様々な音が飛び交っている。早朝に運び込まれる原料乳を貯乳タンクに流し入れるポンプの音に始まり、

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る⑤

CPAより2016年に刊行された「チーズを科学する」というテキストには、チーズの加塩について、おおよそ、以下の

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る④

チーズを作るには、まず原料のミルクを凝固させる。これをカードというが、これをピアノ線を張ったカード・ナイフで細かくカットし

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る③

チーズの種類が多い国はどこ?、と問われたならば、やはりフランスでしょうね。チーズの形や種類は、風土によって造られるという側面が

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る②

<チーズの形を作る> ヨーロッパのチーズをより深く知りたければ、それぞれのチーズはどの様にして作られているのか。そして、その原料となる乳種

>続きはこちら

-

チーズ造りの道具たちの仕事を見る①

世界にどれだけの種類のチーズがあるのか。それらのチーズを探ってみたい、などと若い頃は血気にはやっていたけれど、

>続きはこちら

-

ヨーロッパ・チーズの生産現場を探る旅

人類が作り出した加工食品の中で、種類の多さと形の多様性、そしてそこからくる味わいのバラエティーの豊かさは、

>続きはこちら

-

じゃがいもと出会って生まれた簡単チーズ料理

年末になると知り合いの複数のグループの忘年会などでは、チーズを溶かしてジャガイモと一緒に食べるラクレット料理が

>続きはこちら

-

パリの朝市の野菜売り場を探検する

西ヨーロッパの国々の朝市などを回ってみると、日本は野菜の種類が多い国である事に気付く。ヨーロッパの市場などで

>続きはこちら

-

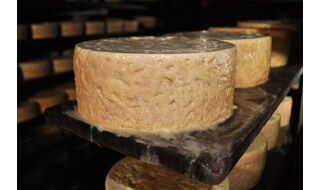

どうしてこんな? 市場で見るチーズの不思議

西ヨーロッパを中心にチーズの旅を始めて半世紀たつけれど、チーズを見尽くしたという感じは全くない。チーズ探訪の旅に出るたびに

>続きはこちら

-

不思議なフシギなチーズの形

チーズというものは大きさ形によって味が変わるらしいけれど、大型の高名なチーズはだいたい円盤形とか円柱形と決まっているようです。

>続きはこちら

-

チーズを生む道具の世界を探る⑤

これまでもこのシリーズでカードナイフに触れてきたけれど、チーズの種類によって、あるいは製造設備の状況によって、

>続きはこちら

-

チーズを生む道具の世界を探る④

前回は、凝固させたミルクをカード・ナイフでカットし、ホエイを排出して固形物を取り出す方法を説明したけれど、実は

>続きはこちら

-

チーズを生む道具の世界を探る③

前回もこのテーマに触れましたが、この作業には、チーズの品種や大きさによってそれぞれのやり方があるので、

>続きはこちら

-

チーズを生む道具の世界を探る②

この項は主題の道具とは少し異なるけれど、ここではチーズ造りには欠かせない副材料の事に触れておきます。少し難しい話に

>続きはこちら

-

チーズを生む道具の世界を探る ①

チーズとは何か、と問われたらあなたならどう答えるだろうか.世界のチーズを学んだ人ならば、様々な事柄が頭に浮かんできて、

>続きはこちら

-

チーズの名前は町の名前、時どき島の名前

フランスチーズを少し勉強した人なら、白カビチーズの王者ブリ・ド・モー(Brie de Meaux)を知っていますね。

>続きはこちら

-

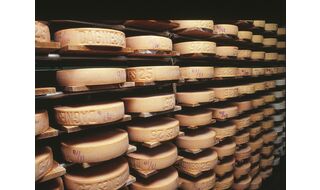

チーズの名前は村の名前(6)

フランスとスイスとの国境にあるレマン湖。その北東側の小さな谷間にレティヴァという村があります。

>続きはこちら