国際酪農連盟(International Dairy Federation: IDF)という組織があります。勿論日本も加盟しており、農林省、酪農団体、乳業メーカー、大学や研究機関が酪農政策、酪農経済、製造技術、環境問題、栄養健康機能、分析方法、家畜育成・飼料などの分科会で意見交換、情報収集、海外の関係者との交流を行っています。年1回各国の持ち回りで会議が開催されます。酪農経済の分科会では各国から自国の市乳や乳製品の生産状況、酪農家数、消費状況などを報告します。それらをまとめて世界的な経済状況として報告書を発表します。2023年度の報告をまとめた報告書(「世界の酪農事情2024」、Jミルク国際委員会、2025年2月28日)が送付されましたので、主としてチーズに関する統計をお示しします。なお、この報告に掲載されている統計はIDF加盟国から報告されたもので、非加盟国の数値は含まれていません。

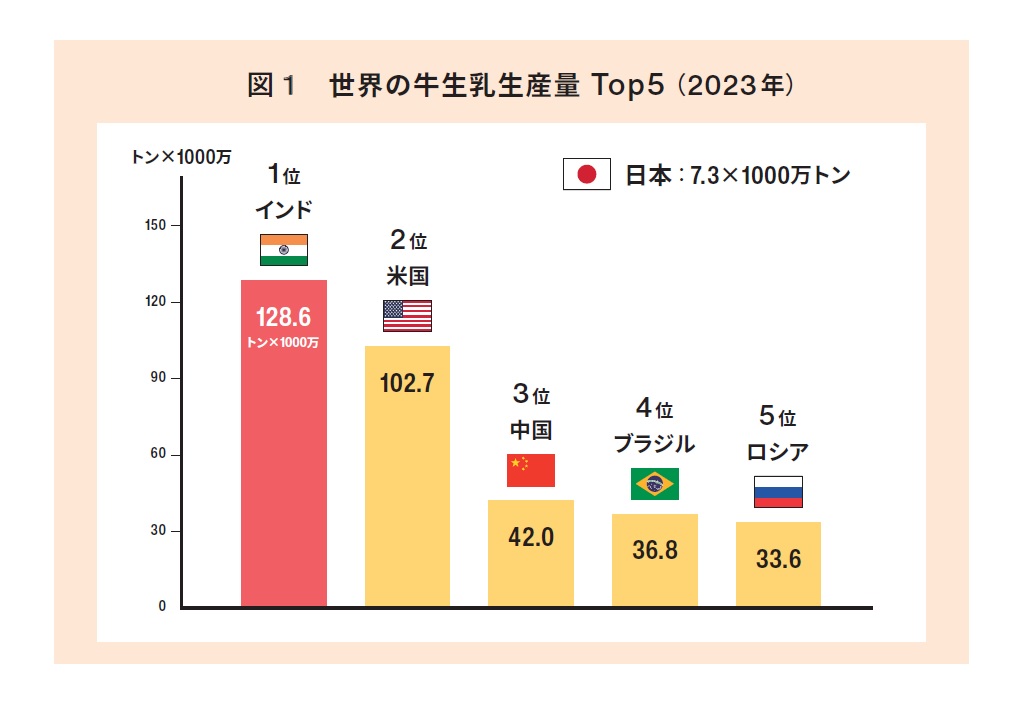

図1は2023年の牛生乳生産量トップ5です。昨年に続いてインドがトップ、続いて米国、中国となっています。インドでは水牛の飼育数が多いことが乳量と関連しています。また、容器に充填された衛生的な牛乳に対する需要が伸び、フレーバー牛乳、ラッシー、アイスクリームなどへの需要が増えていることも関連しています。2022年に比べた乳量の増減では米国はほぼ同量、乳量が大幅に低下したのは、タイ(-5.2%)、日本(-4.2%)、アイルランド(-4.1%)などです。日本では配合飼料が高騰し、酪農家が廃業したことなどが影響しています。

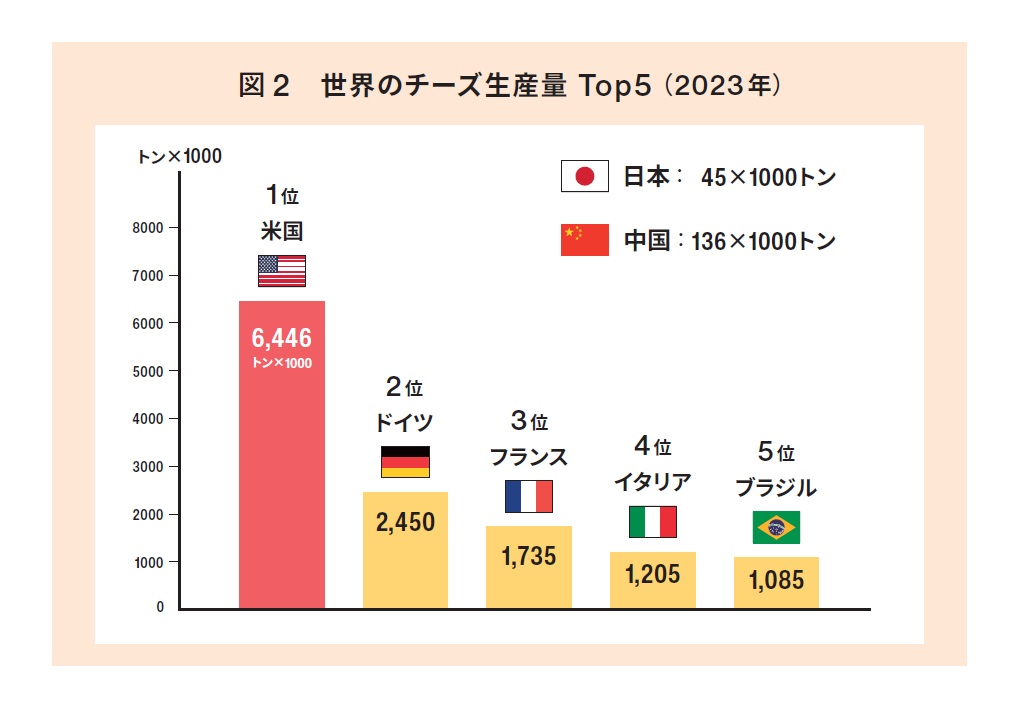

図2は世界のチーズ生産量トップ5です。トップは米国、2番目はドイツとなっています。米国でも酪農用資材価格が高止まりし、消費が停滞して収益が低迷していますが、米国の家庭ではチーズや乳製品は不可欠な食品となっています。チーズの輸出量および輸入量のトップ5は図3および図4に示しています。

輸出量は米国、ニュージーランド、ベラルーシの順となっています。ニュージーランドの輸出量増加はオーストラリア向けが39%、香港とマカオを含む中国向けが21%増えたことが主たる要因となっています。ベラルーシについては前年とほぼ同程度の輸出量ですが、詳しいことは不明です。米国はメキシコ向けの輸出量は維持されましたが、韓国および日本向けが大幅に減少しました。

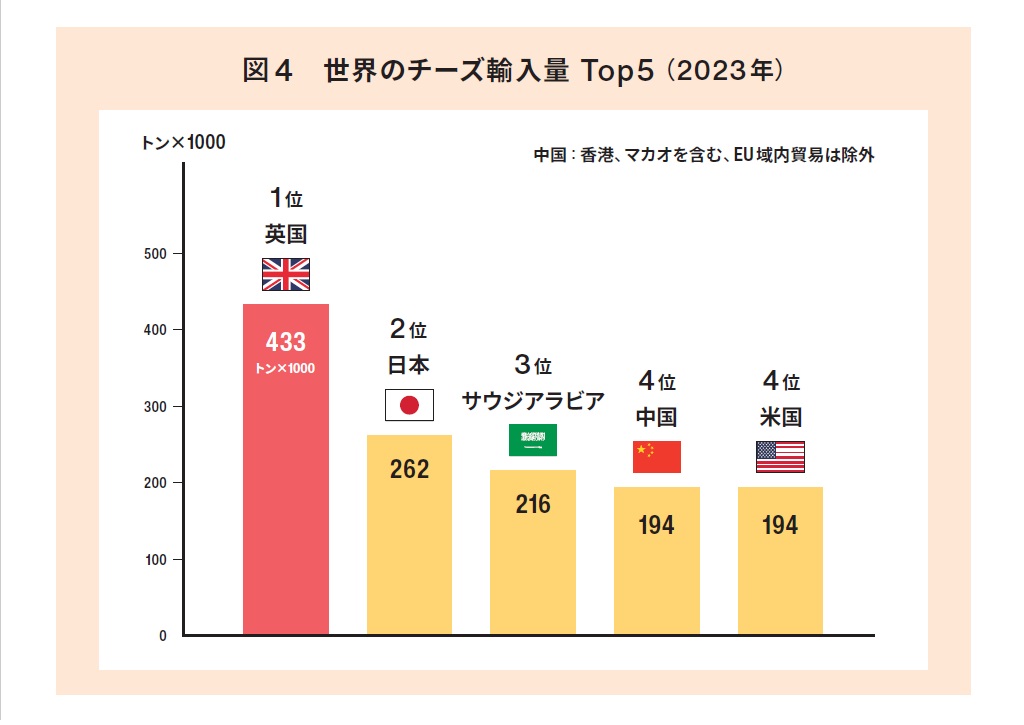

一方、輸入量は英国、日本、サウジアラビアの順となっています。英国についてはEUからの離脱(ブレグジット)の悪影響が残っているためです。日本の輸入は主としてプロセスチーズ用の原料チーズ(プロ原)ですが、輸入量は減少したものの2位となっています。

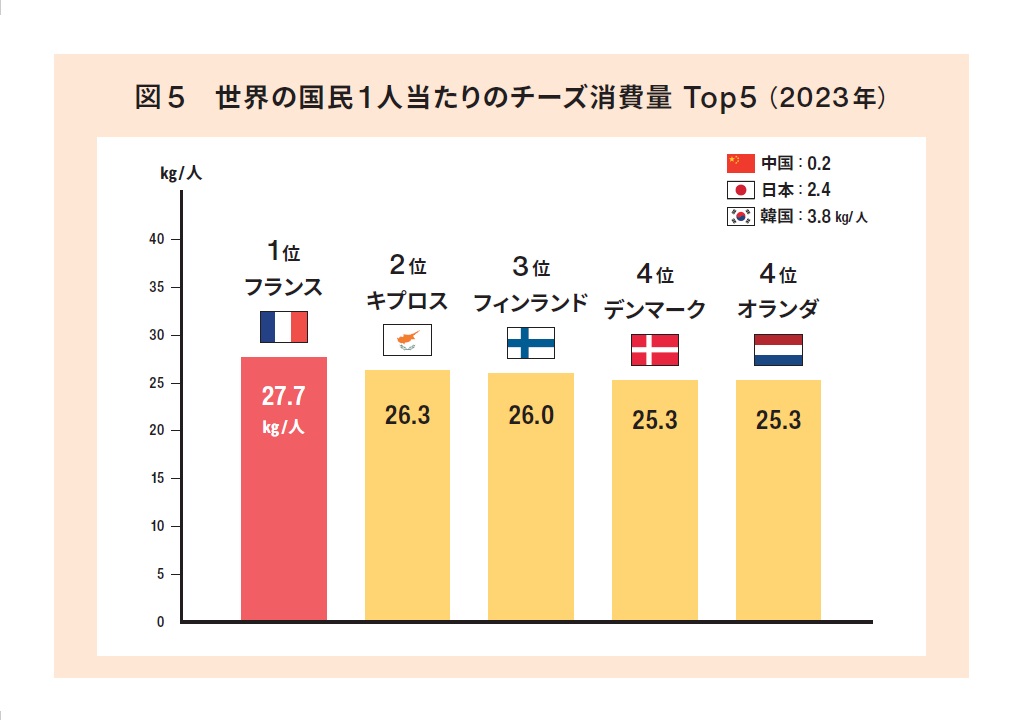

チーズの国民一人当たりの消費量はヨーロッパが多く、フランスが27.7kg/人、続いてキプロス、フィンランドとなっており、デンマークとオランダが同量で25.3kg/人となっています(図5)。

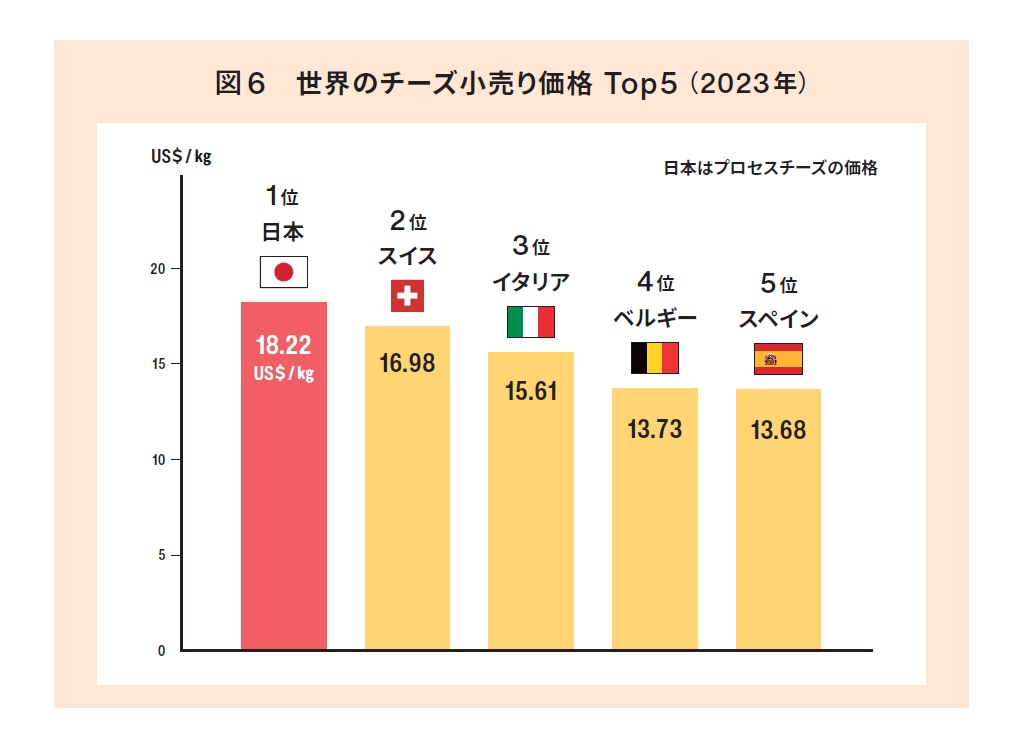

日本は2.4kg/人で相変わらずヨーロッパの1/10以下です。2022年度は2.5kg/人でしたから微減です。日本での消費が伸びない理由のひとつは、チーズ小売価格が世界一高いことが挙げられます(図6)。

今年3月に開催されたJミルク主催の酪農乳業関係団体の会議で、各団体から生乳生産量が減少しているなかで、消費を拡大する必要性が強く訴えられており、C.P.A.としてもチーズの消費拡大に向けて取り組むことが重要です。

図表作成元資料:「世界の酪農事情2024」Jミルク国際委員会 2025年2月28日

「乳科学 マルド博士のミルク語り」は毎月20日に更新しています。

ⒸNPO法人チーズプロフェッショナル協会

無断転載禁