5年毎に更新される食事摂取基準の2025年版が発表されました。食品に含まれている各栄養素の効用を述べるとともに、摂取すべき最少量と最多量を年齢別、性別、妊婦、高齢者など摂取対象者毎に示しています。この数値は過去発表された科学的根拠に基づいて設定されています。科学的根拠は基本的には日本人を対象とした大規模臨床研究結果に基づきますが、日本人を対象にした論文がない場合には海外の論文を参照します。多くの場合、海外の研究結果は日本人にも適用可能です。しかし、そうでない場合もあります。

例えば、飽和脂肪酸の摂取基準です。欧米では10%E(一日の摂取カロリーのうち、飽和脂肪酸によるカロリーが10%未満)となっていますが、日本では7%Eです。何故かというと、飽和脂肪酸は循環器系疾患の原因と考えられており、日本人の平均的な飽和脂肪酸は7%Eであるため、あえて”悪者”である飽和脂肪酸の摂取基準を欧米並みにする必要はないとの考え方に基づいているからです。

この考え方は理解できますが、飽和脂肪酸についてはその全てが”悪者”ではないことが最近の論文で示されています(NIKKEI STYLE 2017年10月19日)。加工肉の飽和脂肪酸は心疾患などのリスクを上げますが、乳製品の飽和脂肪酸は”悪者”ではありません。昔は”悪者”である飽和脂肪酸の摂取を減らすために脂肪無調整乳(普通の市乳)の飲用を減らし、低脂肪乳を飲むことが健康に気を遣う人の習慣でした。飽和脂肪酸の多いチーズなどはもってのほかでした。

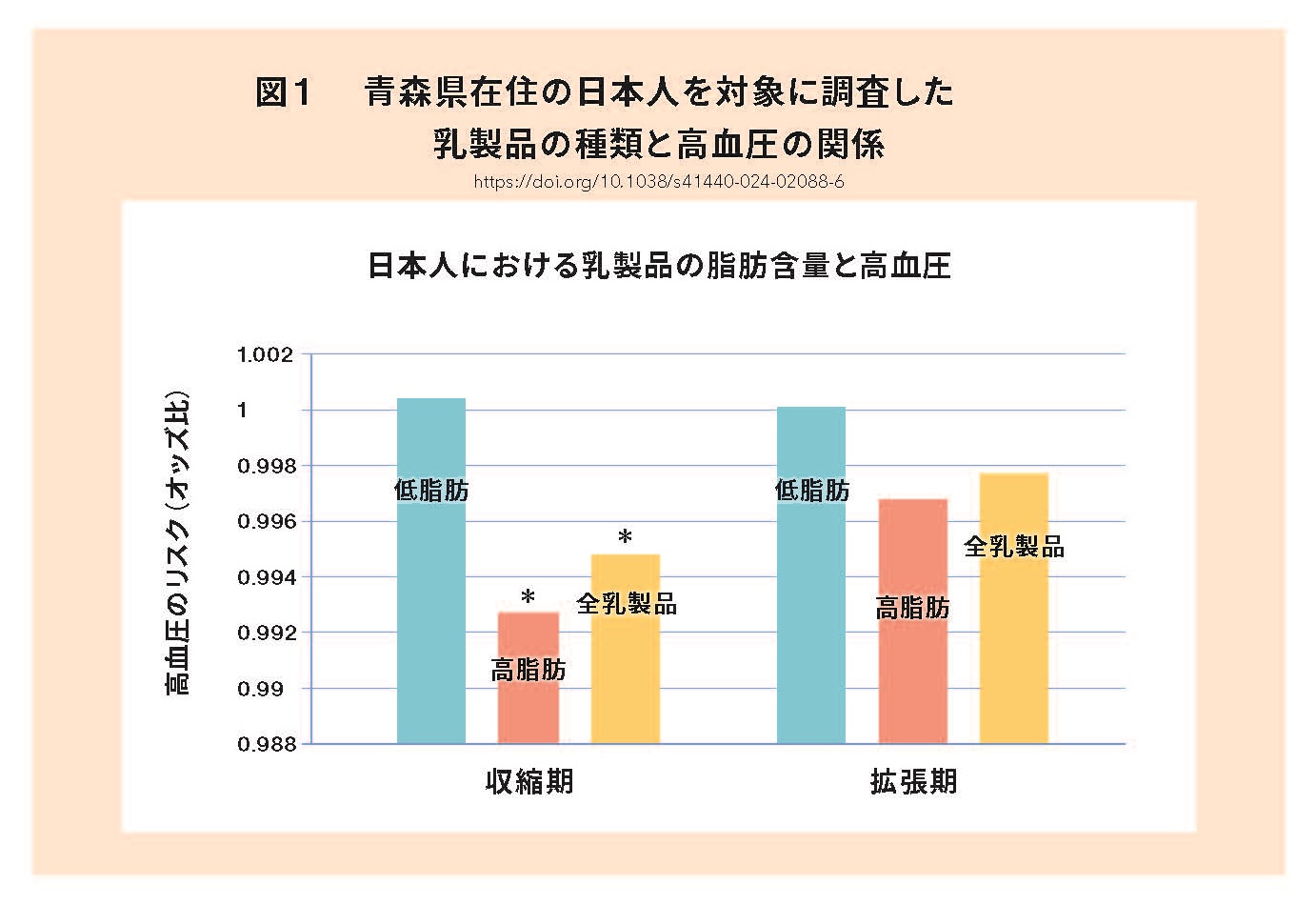

しかし、最近発表された青森県在住の日本人を対象にした大規模研究(Kawata et al. Hypertension Res. 2025)によれば乳製品の摂取が多い人は高血圧のリスクが低く、特に脂肪無調整乳を飲んでいる人は有意に高血圧のリスクが低いと報告しています(図1)。

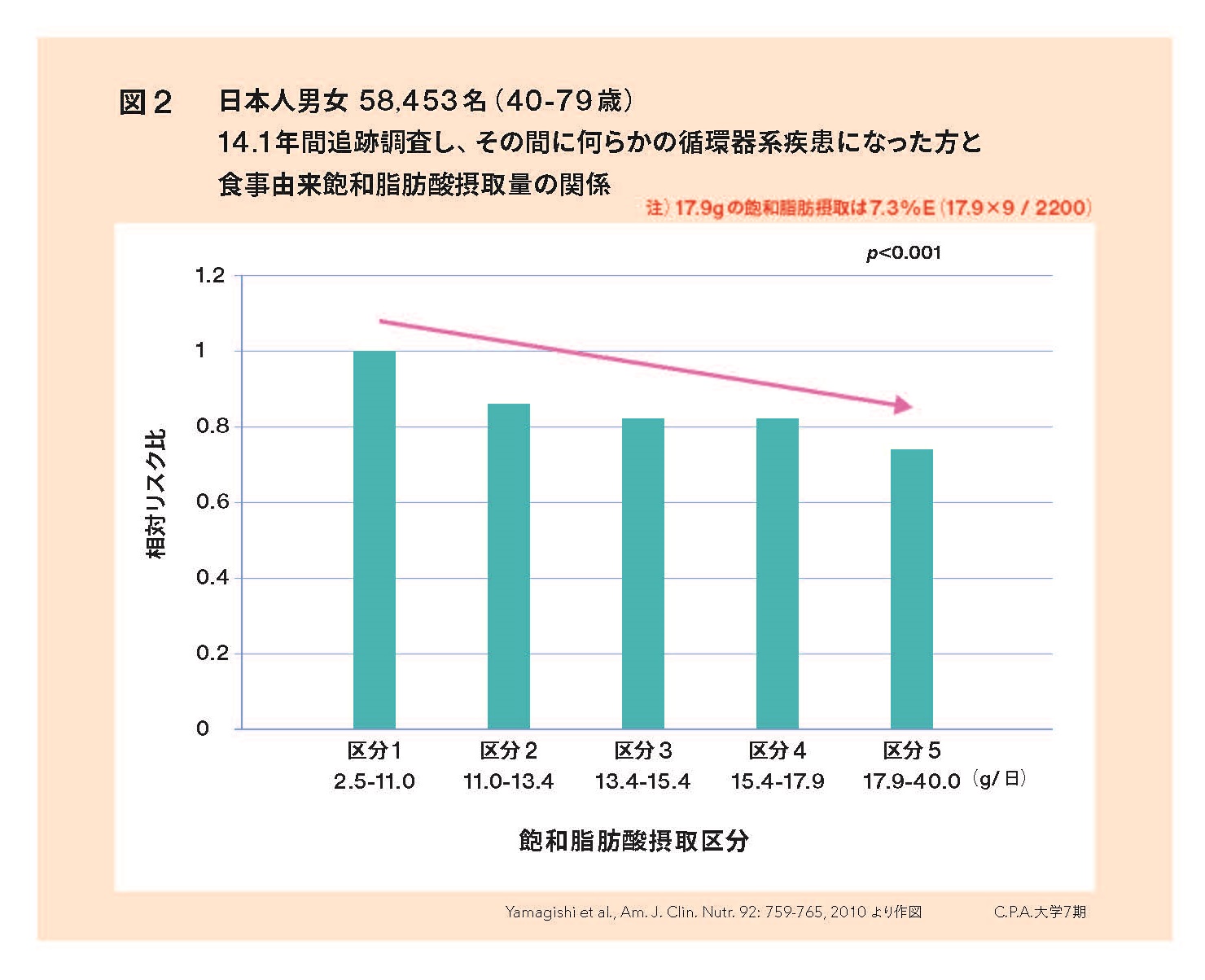

収縮期血圧は脂肪無調整乳製品や高脂肪乳製品の摂取が多い方は高血圧のリスクが有意に低いのに対し、低脂肪乳製品の摂取が多い方では特にリスクが低くなっていません。さらに、日本人58,453名の循環器系疾患リスクを調べた結果(Yamagishi et al., Am. J. Clin. Nutr. 92: 759-765, 2010)、飽和脂肪酸の摂取が高い方ほど循環器系疾患のリスクは低いという結果でした。画分5は飽和脂肪酸摂取が7.3%E以上となっています(図2)。

カルシウムについては男性700mg、女性600mg以上が摂取基準となっていますが、欧米では1,000mg以上となっています。この差は、欧米では骨形成のみならず、循環器系疾患の予防にカルシウムの摂取が重要であるとの論文が多数発表されているのに対し、日本ではカルシウムは骨形成には必要だが、循環器系疾患については欧米の研究論文の質が悪いので採用できないと無視しているためです。”論文の質が悪い”とは聞き捨てなりませんが、欧米では日照時間が短く、カルシウムの吸収に有用なビタミンDの体内合成が少ないため、余分にカルシウムを摂取する必要があります。一方、日本は日照時間が長いのでビタミンDの合成が欧米人に比べ多く、あえてカルシウム摂取を多くしなくても大丈夫と考えられており、カルシウムの摂取基準を増やさなくても骨健康には影響しないとしています。しかし、一日中外で仕事をしている人を除けば十分なビタミンDを補給できているのでしょうか?北海道など緯度が高い地域の方や都会のように屋内で仕事をすることが多い方、あるいは日焼け防止の化粧品を常用している方でもビタミンDは足りているのでしょうか?

カルシウムが不足して血液中の濃度が低下すると、骨に蓄えられていたカルシウムが血液中に溶け出して濃度を調節しようとする「骨吸収」が起こります。そのため、カルシウム不足が続くと溶け出す一方になって骨がスカスカになり、骨粗しょう症や骨折リスクが高まるのです。また、カルシウムが慢性的に不足すると、骨から血液中に溶け出るカルシウムが過剰になり、余分なカルシウムが血管などに沈着します。これをカルシウムパラドックスといい、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病や細胞機能の低下による老化現象を招くことがわかっています(Jミルク ファクトブック、2023年9月)。なので、単に骨だけの問題ではなく、メタボにとっても重要です。

カルシウムが不足して血液中の濃度が低下すると、骨に蓄えられていたカルシウムが血液中に溶け出して濃度を調節しようとする「骨吸収」が起こります。そのため、カルシウム不足が続くと溶け出す一方になって骨がスカスカになり、骨粗しょう症や骨折リスクが高まるのです。また、カルシウムが慢性的に不足すると、骨から血液中に溶け出るカルシウムが過剰になり、余分なカルシウムが血管などに沈着します。これをカルシウムパラドックスといい、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病や細胞機能の低下による老化現象を招くことがわかっています(Jミルク ファクトブック、2023年9月)。なので、単に骨だけの問題ではなく、メタボにとっても重要です。

日本の食事摂取基準は栄養素毎に摂取量が示されています。しかし、栄養素は体内に吸収されて初めて役にたちます。カルシウムについても、牛乳の場合は50%近くが吸収されますが、シュウ酸を含む野菜では17%しか吸収されません。また、低脂肪食品では脂溶性ビタミン(例、ビタミンD)の吸収は少なくなります。なので、代表的な食事メニューや調理方法について、体内に吸収される栄養素の実態を示していただければより有用になると考えますが・・・。

「乳科学 マルド博士のミルク語り」は毎月20日に更新しています。

ⒸNPO法人チーズプロフェッショナル協会

無断転載禁