周はじめさん(1930-2005)は主に1950年代の根室原野を文章や写真で表した方です。

愛媛県に生まれ、子供の頃から美しい野鳥の姿に魅せられて、東京での学生時代に野鳥の写真記録を始めました。大学を卒業すると、牧場を営む友人を頼って根室原野の西別という小さな集落に向かいます。現在の別海町の中心部あたりと思われます。その牧場で暮らし、原野の風景や野鳥の姿に感動し写真を撮りためました。緻密に生態を観察した『カラスの四季』(法政大学出版会 1956、改訂版1967)を皮切りに、写真と文による著作を発表していきます。

『原野の四季 私の動物誌』(理論社1958、フォア文庫/理論社 1980)は西別での生活を記した短い随筆を集めたものです。タンチョウヅル、フクロウ、ヒグマ、野犬などの動物と、牧場主Mさん、炭焼きの甚平さん、アイヌ猟師の政さんなどの人物が、どちらも生きいきと描かれています。厳しい寒さに激しい労働、物資はなく貧しい暮らし、でも人々は明るく、親切で話し好きです。原野に魅かれるとともに、そこに生活する人々に惚れこんだのだということが伝わります。

『牧場の四季 根室原野の物語 写真と随想』(理論社 1961)は、ヒグマ、シマフクロウ、野鳥をめぐる人々の物語3編で構成されています。

『牧人小屋だより』(新潮社 1962)も原野で出会った個性的な人々の姿を描く随想集です。どちらにも、Mさんや甚平さんが大活躍しています。

周はじめさんが西別で生活したのは3年間だったといいます。東京に戻ってからも原野の風景が忘れられず、何度も再訪しました。これらの著書は、開拓地の牧人たちを外部からの尊敬と憧れの眼差しで見た物語なのだと感じます。

時代は変化していき、集乳のトラックが来るようになって、ウマの引く大八車で牛乳缶を毎日運ぶ必要はなくなります。道路は整備され、電気が通り、車が走ってウマの役割はなくなっていきました。酪農の規模は拡大、街も大きくなります。便利になるのはいいことでしたが、原野の風景とともに豪快で個性的な人々の姿も徐々に消えていきます。

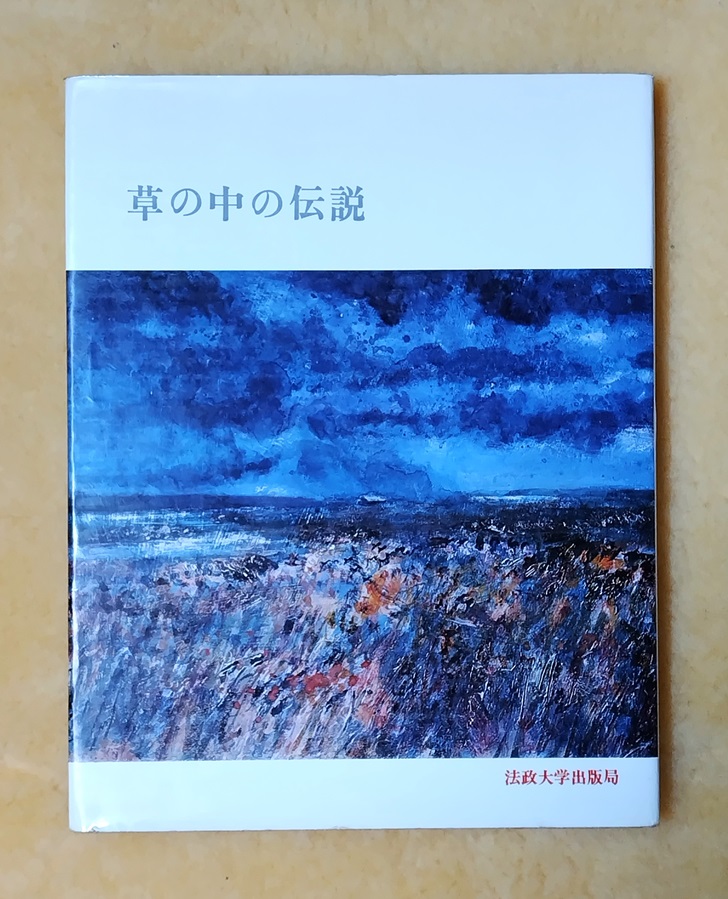

そんな変化を戦前から(ときには明治時代から)の生活を通して描いたのが、原野への惜別の書ともいうべき『草の中の伝説』(法政大学出版会 1971)です。人々の暮らしぶりとともに、原野の風景写真が胸にせまってきます。

その後は東京で映像作家として活躍され、ペンネーム「周はじめ」としての著作はありません。おそらく、もう北海道に足を運ぶことはなかったのではないでしょうか。

彼の一連の著作はかつて野鳥愛好家の憧れの的であったといいます。またその魅力が見直され、再版されることを願います。